学校からPTAへの個人情報横流しについては、議論・相談・問い合わせをする必要は全くありません!

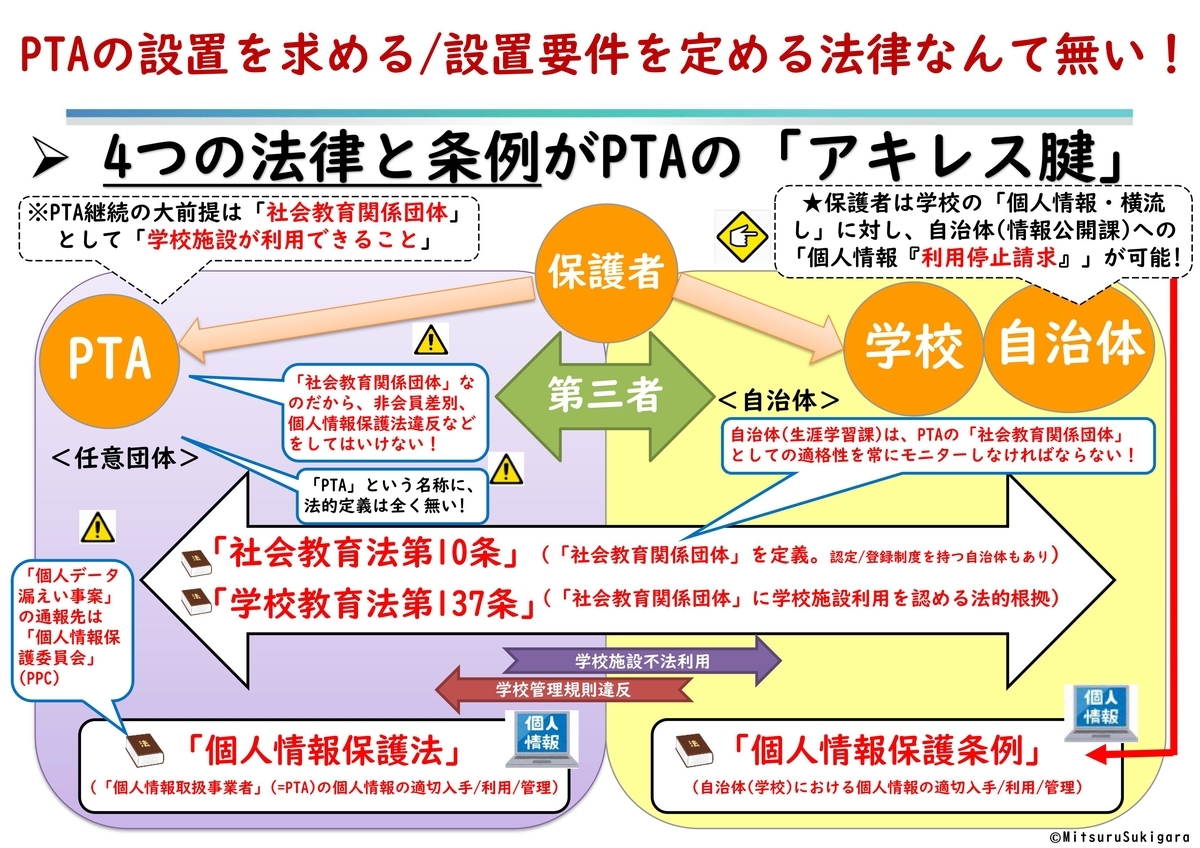

忘れないうちに、「個人情報保護法/個人情報保護条例」と「PTA、学校(自治体)」との関係・現状の続きの話をしておきます。

今でも、かなり目にするのですが、「学校からPTAへの個人情報横流し」に直面した際に、次のような対応を行う人が非常に多いです。

- 個人情報保護法違反だから、個人情報保護委員会に問い合わせてみよう

- 個人情報保護条例違反だから、自治体の個人情報保護担当部署に相談してみよう

- 個人情報保護条例違反だから、校長先生にお手紙を出そう

- 個人情報保護条例違反だから、教育委員会に、問い合わせメールを出してみよう

残念ながら、現時点において、これらのアクションは完全に必要ありません。時間の無駄です。

教育委員会が自治体の個人情報保護条例を認識できていない時代はもう終わりました。

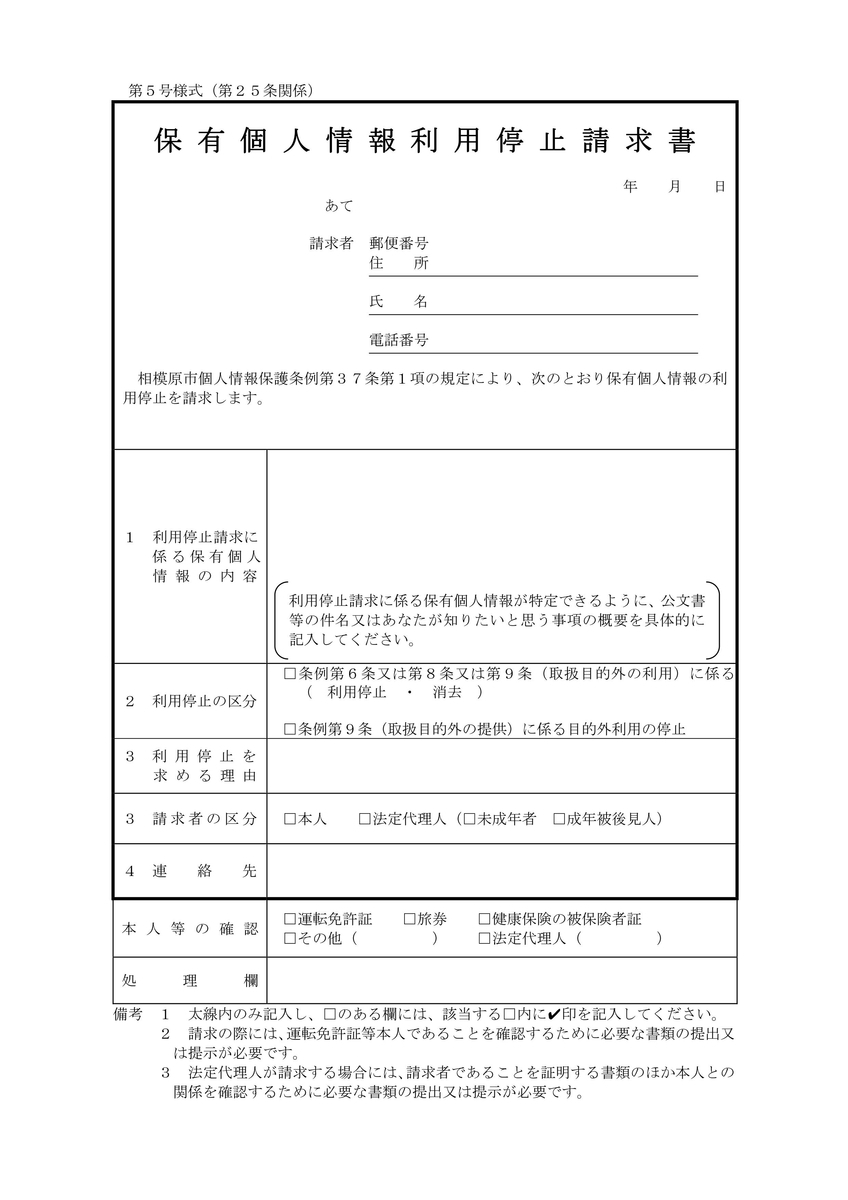

基本的に、さきほどのようなケースに直面したら、議論の余地なく、個人情報保護条例違反なので、自治体の個人情報保護条例に基づき(対象事案の証拠書類を添えて)次の書類を自治体の個人情報保護担当部署に提出するだけです。

(なお、2023年4月からは、自治体も、個人情報保護法の対象になります)

「保有個人情報利用停止請求書」

つまり、「個人情報利用停止請求」の手続きになります。

(「個人情報中止請求」としている自治体もあります)

これが、解決の最短ルートです。

簡単です。本当に簡単です。

「個人情報保護法/個人情報保護条例」と「PTA/学校(自治体)」との関係・現状

このテーマについては、世の中でもう既に何千万回も確認され皆さん周知のテーマですので、さらっと確認するだけにします。

基本的に、世の中誰しもが知っていること

世の中のかなりの人が知っていること

(というプロセスを満たす「入会届」の提出手続きが必要ということ)

世の中の一部の人が認識不十分なこと

世の中の少なくない人が認識不十分なこと

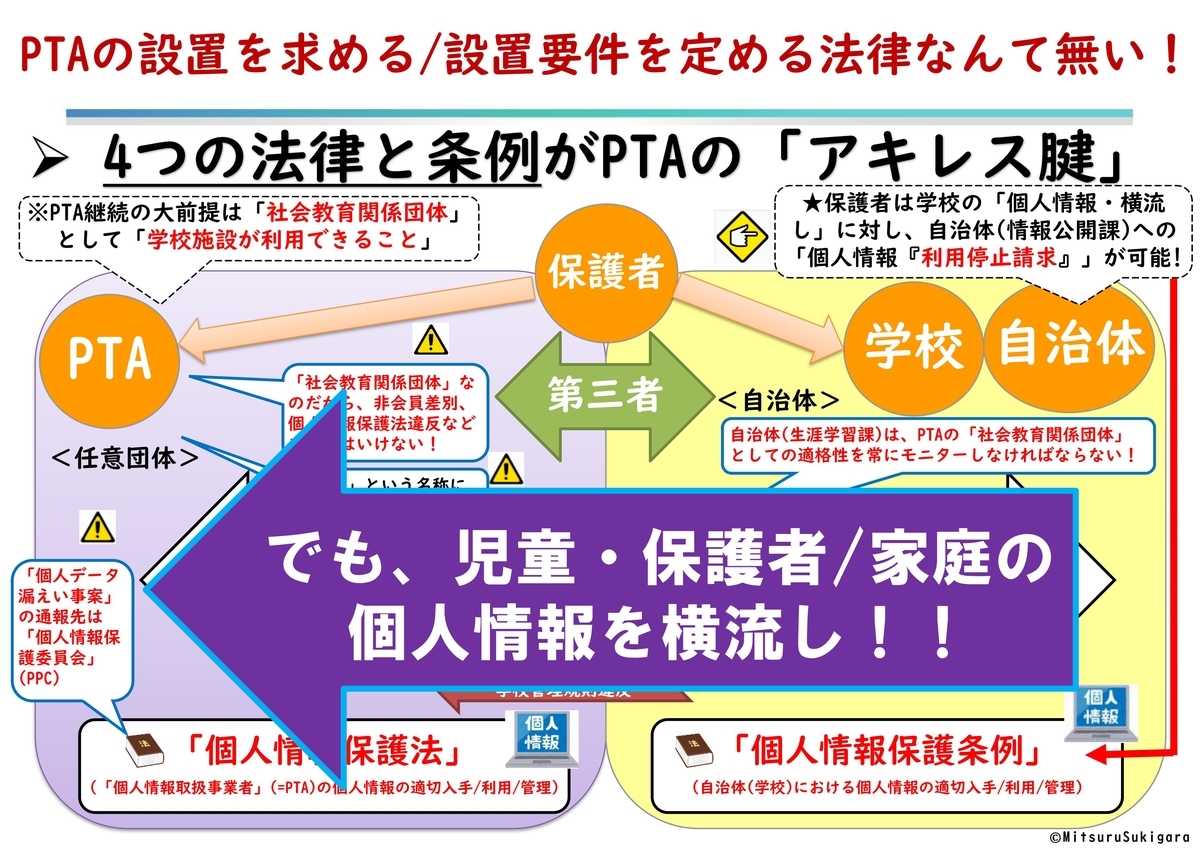

- PTAは、法的設置根拠の無い、学校にとって第三者の任意団体である

- 学校(自治体)は、本業(学校運営)のために、児童/家庭の個人情報を取得しているのであり、PTAへ提供するために、同個人情報を取得しているのではない

- 従って、学校がPTAに個人情報を提供するという利用目的を明示せずに取得した児童/家庭の個人情報を、児童/家庭の承諾無しにPTAに同個人情報を提供した場合、

- 個人情報保護条例違反となり「個人情報利用停止請求」の対象となります

- (👈世の中の多くの人が誤解していますが、(改正個人情報保護法ではなく)現状の関係法令で「個人情報利用停止請求」が現時点で可能)

- 同時に、PTAは、個人情報の不法取得になり、個人情報保護法違反となり、同様に「個人情報利用停止請求」が可能となります

- ただ、現時点において、ごく一部の自治体の個人情報保護条例において、PTAへの情報提供を例外的に学校運営の一部と規定しているところや、自治体の個人情報保護審議会が同趣旨の判断を行い例外運用を許容しているところがあります。

- しかしながら、今般の個人情報保護法の改正に伴い、それらの対応が一斉に許容されない流れとなっています。

ここで現実的な話をすると、学校から児童/家庭の個人情報を不法取得しているPTAは、入会届非整備の強制PTAであり、自浄能力が欠落しているので、PTAに対して個人情報利用停止請求を行ったところで、実質的な効力は認められないと思います。

従って、個人情報保護条例違反である学校(自治体)を対象に、自治体の個人情報保護担当部署に対して、個人情報保護条例に基づく個人情報利用停止請求の手続きを行う方が遥かに理性的な対応が得られます。

というのが「個人情報保護法/個人情報保護条例」と「PTA/学校(自治体)」との関係・現状ですが、今、まさに個人情報保護法の改正が度重なる形で行われているので、次回以降は、その改正の動向、改正がPTAと学校にどのように影響を与えるかについて確認していきましょう。

保護者(自治体住民)が、学校に伝えるのと、教育委員会に伝えるのでは、何が違うの?

では、学校内で起きる諸問題に対して、保護者は、どこに訴えれば良いのでしょうか?

本ブログでの対象イシューは、あくまでPTA強制性の根本原因たる個人情報の横流し問題なので、その観点で確認していきます。

保護者(自治体住民)が、学校(担任もしくは学校長)に伝えるのと、教育委員会(事務局=総務課、学校教育課、学校施設課、学務課、生涯学習課など)に伝えるのでは、何が違うのでしょうか?

結論から言うと、学校に伝えるのは(簡単ですが)学校の裁量権という壁とぶつかります。教育委員会や行政に伝えるのは(必要な書面を提出する手間が発生しますが)学校の裁量権の外で行政手続きとして扱われます。

ということで、詳しくみていきましょう。

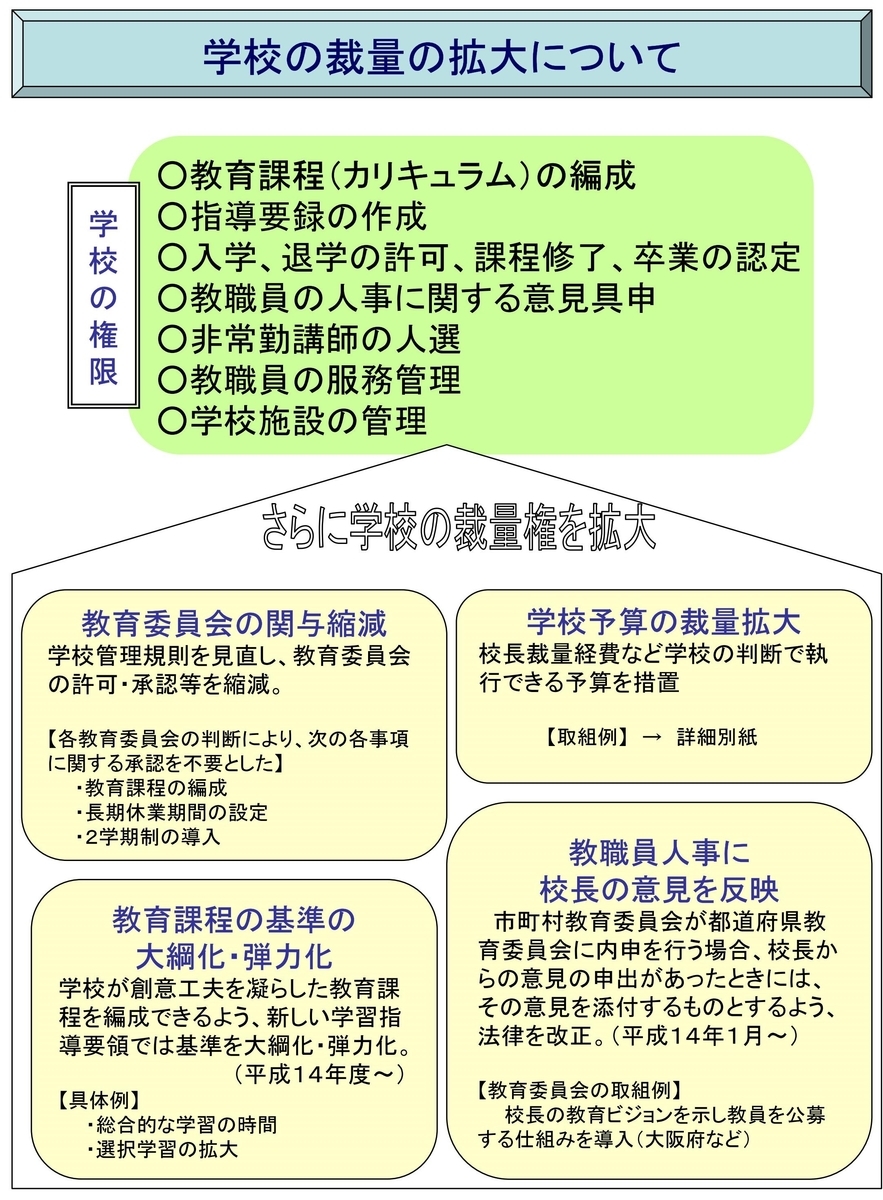

ここでまず理解しなければいけないのが、学校の裁量権です。

ちょっと古いですが、学校長の法的権限/裁量を理解する上で、良い資料があります。

平成16年7月1日 文部科学省 地方教育行政部会(第6回) 配付資料

◎【参考】都道府県教育委員会・市町村教育委員会と校長の権限関係の例(公立の小中学校の場合)

◎同上 資料5 学校の裁量権拡大に関する資料

過去20年弱にわたり、上記の通り、学校現場の裁量は拡大してきました。

「いじめ問題」や「校則問題」は、これにも影響されているという指摘もあります。

つまり、学校の裁量権とは、教育委員会事務局が介入することなく、行政手続きによらず、学校長の判断で処理できるというものです。その裁量の範囲がどんどん拡大しているというのが実際の目の前の状況です。

実際、学校長の裁量をバックアップする、保護者対応を行政的に穏便に済ませるための「マニュアル」も各教育委員会が発行しています。

例えば、東京都教育委員会だと次のようなものです。で、何が言いたいかというと、保護者が学校関係の諸問題を学校側に指摘する場合、まず、この「学校の裁量権(学校長の裁量)」の「壁」と相対峙せざるを得ないということです。

これが、PTA問題を解決に導かない大きな要因の一つと言わざるを得ません。

せっかく重要な指摘を学校長に対し行っても、学校長がそれを(意図する/意図しないにかかわらず)重要視しなければ、一向に解決には向かいません(これは、世の中の多くの保護者が直面している問題)。

現実問題として、学校長にも教育委員会にも、そのような学校の裁量権の中で対処できる方が(=学校の裁量権の外にある行政手続きによるプロセスにならない方が)望ましいというインセンティブが存在しているので、学校長に問題提起しても問題が解決しにくい訳です。

では、保護者がPTA強制性の根本原因たる個人情報の横流し問題を解決しようとする時に、学校の裁量権の外にある方法として取り得る手段は何なのでしょうか?

実際には複数の手段が存在します。次のようなものです。

①「お願い」アプローチ

②「是正」アプローチ

- 自治体の行政手続き条例に基づく処分等の求めの申出書の提出

③「告発」アプローチ

大分合同新聞 2021年6月26日

学校PTAに情報無断提供

個人情報保護条例違反に対する告発について | 平塚市

上記①は、行政側に受け取り義務がありますが、対応義務は生じません。受け取りを持って関連法令の基本趣旨が満たされます。

上記②の「個人情報利用停止請求」は、個人情報保護条例違反であれば、横流しされた個人情報の利用の停止措置が行われ、行政(学校)側に「原状回復」義務が生じます。

上記②の「処分等の求め」は、所定の申し出書の条件を満たしていれば、行政側に受理義務があり、対象となる行政手続きもしくは不作為に対する「調査義務」が生じます。

上記③は個人情報保護条例違反を指摘するとともに、違反者に対するペナルティを求めるものです。被告発者が反論してくるため、決着まで時間と手間がかかりますが、世間的には一番インパクトの強い方法です。

PTA強制性の問題に対しても、上記の各アプローチは既に世の中で様々な方が実践され何らかの解決を見出しています。

重要なことは、前述の通り、上記①~③は、学校に対して行うのではなく、教育委員会事務局や、市長、警察等に対して起こすアクションで、学校の裁量権の外における行政手続きであり、学校長による学校運営が調査対象になるという点です。

なお、強制性を有するPTAに学校施設を利用させることは学校教育法/学校管理規則/地方財政法違反であるという理由による「住民監査請求」も、実際に行われています。

練馬区監査委員公表第7号

住民監査請求に係る監査結果の公表について

下石神井小学校の学校施設使用に係る措置請求

監査結果(リンク先ご参照)

ここでは、あくまでPTA強制性の根本原因たる個人情報の横流し問題をどう解決するかという観点なので、別の機会に確認したいと思います。

長くなりましたが、PTAの個人情報横流し問題に対して、学校長、PTAに対し直接是正を求めるのは「属人的な」「学校の裁量権の中であいまいに処理される危険性を有する」アプローチです。

一方、上記①~③は、(適切な書面による手続きが必要ですが)学校長の意思が反映しづらいより効果のあるアプローチであると、筆者は考えています。

ということで、これまでの内容を踏まえて、次回は、本題である「個人情報保護法/個人情報保護条例」と「PTA/学校(自治体)」との関係・現状について、確認していきましょう。